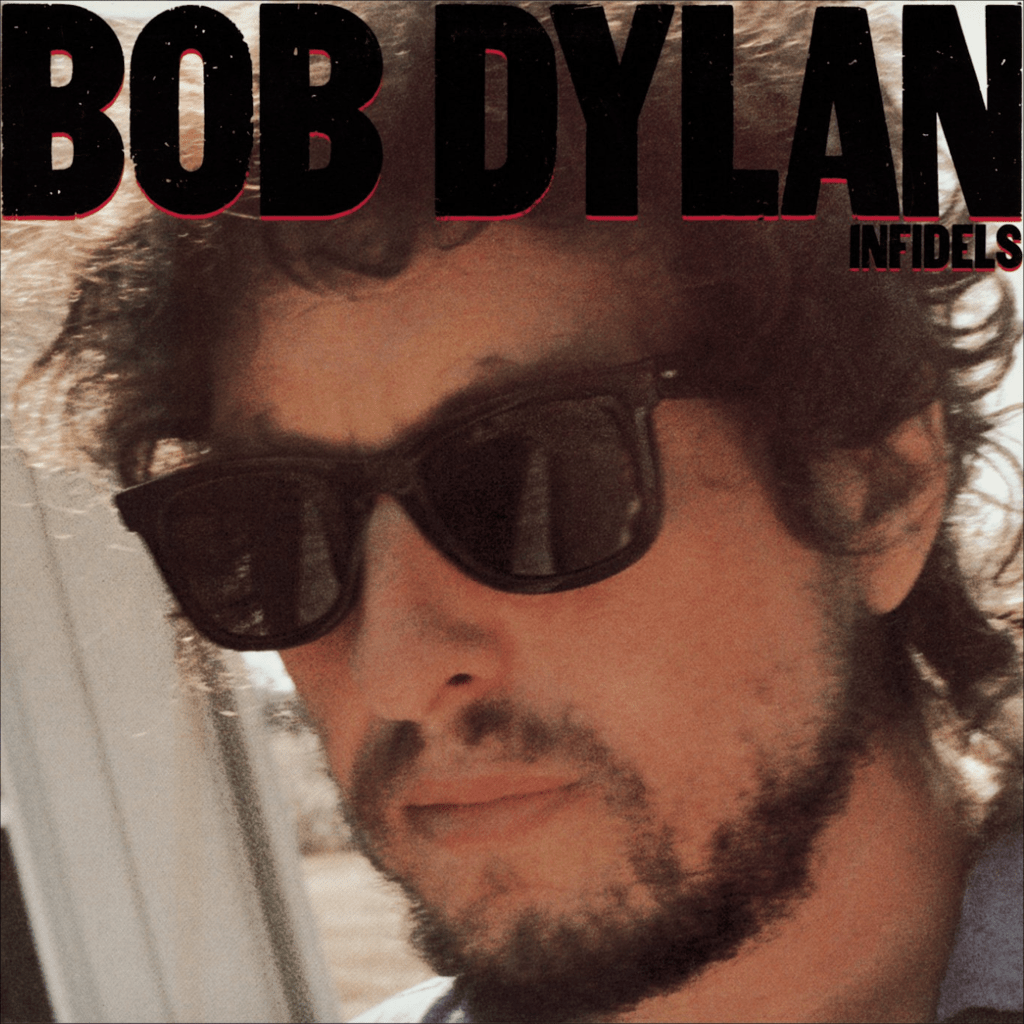

Bob Dylan, Infidels, 1983

Produzent/ Bob Dylan, Mark Knopfler

Label/ Columbia

Ich habe mich damals darüber geärgert, wie das Album in der Schweizer Radiosendung „Sounds“ vorgestellt wurde. Da wurde von zwei sogenannten „Dylanologen“ gerupft und gezupft und gefummelt, dass es keine Lust mehr war: „Was meint er wohl damit? Und voilà, da hat er zum ersten Mal starke innere Konflikte (Schizophrenie?) im Lied „I And I“ – und dann ist er Zionist („Neighborhood Bully“), und dann hat er eine Wandlung durchgemacht, die radikaler nicht sein könnte; denn dort hiess es: „Mein Herz sei still“, und jetzt heisst es: „Andere sprechen mit meinem Mund, ich höre bloss auf mein Herz“ … blablabla.

Für gewisse Leute ist es vielleicht schwer verständlich, dass es in guten Texten um komplexes und weitläufiges Denken geht, das sich nicht zerkrümeln und nach der jeweiligen Laune interpretieren lässt, dass Texte Mitteilungen einer Seele sind und keine ideologisches Rätselraten für intellektuelle Fangemeinden. Vielleicht kommt der Flash halt erst nach einer durchfrorenen Nacht, oder… fragt mich nicht.

Tatsache ist, dass „Infidels“ bildhaft ist wie ein Traum. Es hat auf diesem Album Platz für Poesie, Texte voller Metaphern und Luftschlösser, mehrschichtige und hintergründige Zeilen, bedeutungsschwanger, ohne Eingeständnisse zu geben. Drive und Mental Energy. Hier ein Ausschnitt aus „Man Of Peace“: „Er kann faszinierend sein, er langweilig sein kann, er kann die Niagara Fälle hinunterreiten, in der Schale deines Schädels, ich riech, es ist etwas am Kochen, es gibt ein Fest, manchmal kommt der Satan, als der Mann des Friedens. Er ist ein grosser Humanist, er ist ein Menschenfreund, er weiss, wo er dich berühren muss, und wie du geküsst werden werden willst, er legt beide Arme um dich, du fühlst den zarten Hauch des Tieres“.