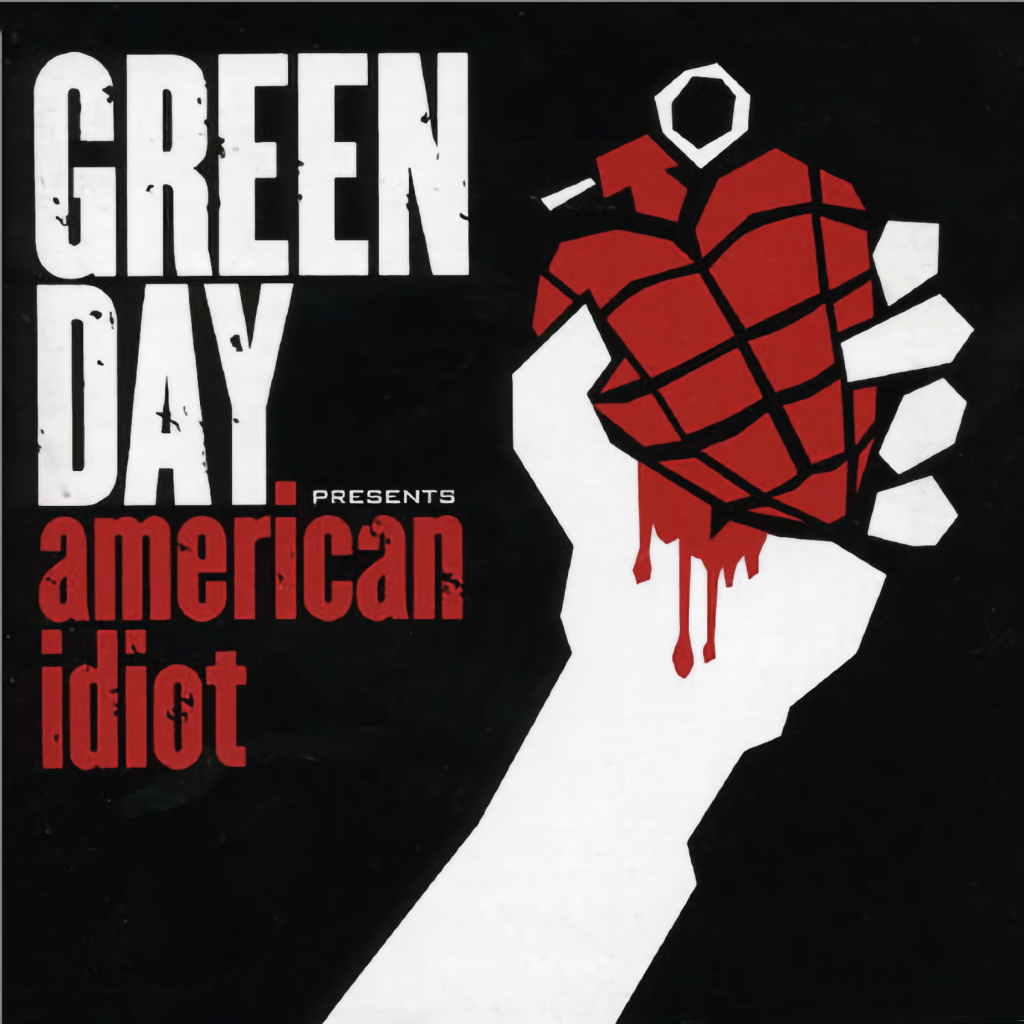

Green Day, American Idiot, 2004

Text/Musik/ Billie Joe Armstrong

Produzent/ Rob Cavallo

Label/ Reprise

Amerika ist eine Nation von Aliens und hysterischen Medien, die nur Propaganda verbreiten und Paranoia vermitteln. „Donʼt wanna be an American idiot/ Donʼt want a nation under the new media/ And can you hear the sound of hysteria?/ The subliminal mind-fuck America.“ Hauptperson ist Jimmy, ein junger Amerikaner aus einer kleinbürgerlichen Vorstadt, der seine Zeit mit Fernseh- und Drogenkonsum verbringt. Um dieser Perspektivlosigkeit zu entkommen, geht er in die Stadt, die ihn aber überfordert und in eine Identitätsstörung bringt, die sich wiederum nur durch Schmerzmittel kompensieren lässt. Die Hauptfigur dissoziiert in zwei Jimmys, von denen sich einer das Leben nimmt. Im Video zu dem Song macht Billie Joe Armstrong eine Geste, wie er seine Hand zu einer Pistole formt, sie sich unters Kinn hält und mit lautem Knall abfeuert.

In „American Idiot“ vermischen sich depressive persönliche Teenagerphantasien mit romantischer Werther-Symbolik und drastischer Systemkritik, am Ende bleibt nicht viel, auch die kurze Liebe zu einem Mädchen löst sich in Nichts auf. Der Song entstand in der Bush-Ära zu Zeiten des Irakkrieges und zeigt eine junge Generation, die in dieser Alien-Gesellschaft keinen Platz hat und keine Perspektive mehr sieht. „Welcome to a new kind of tension/ All across the alien nation/ Where everything isnʼt meant to be Television dreams of tomorrow/ Weʼre not the ones whoʼre meant to follow.”