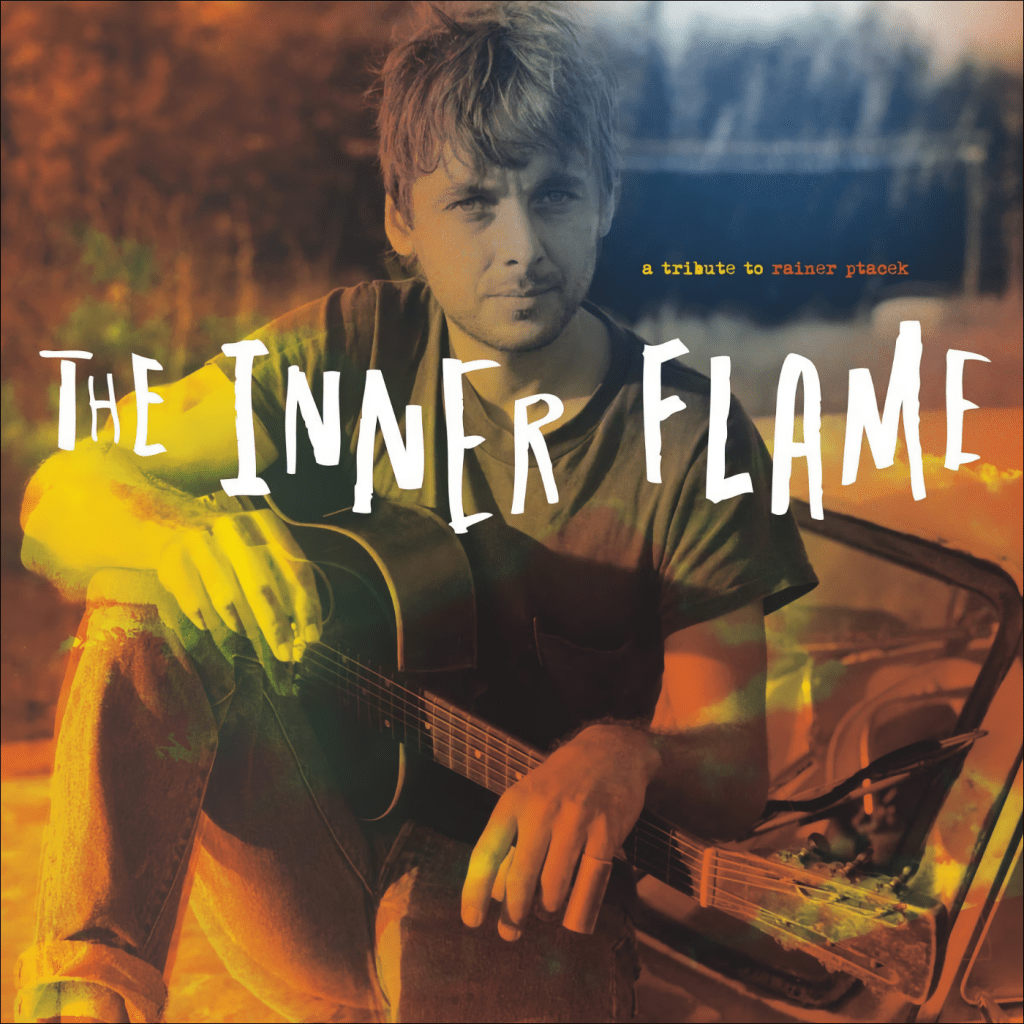

Various, The Inner Flame – A Rainer Ptacek Tribute, 1997

Produzent/ Howe Gelb, Robert Plant

Label/ Atlantic

Der Name Rainer Ptacek – Freunde seiner Musik nannten ihn meist nur Rainer – tauchte erstmals Mitte der 90er in meiner Sammlung auf. Ein Bekannter hatte mir eine Mischkassette zusammengestellt und ziemlich weit hinten die mir bis dahin unbekannte Musik versteckt. Ich recherchierte, fand das wohl beste Album das Rainer je produziert hatte („Worried Spirits“) und stiess auf seine Biographie.

Die Eltern des im Juni 1951 in Ost-Berlin geborenen Rainer flogen mit ihm bereits 1956 nach Chicago. Dort lernte er den Blues lieben, doch bestimmte erst der Umzug nach Tucson/Arizona in den frühen 70ern das, was sich dann musikalisch entwickelte und heute mit Namen wie Giant Sand, Howie Gelb und Calexico verknüpft ist.

Ende der 90er wurde bei ihm eine Gehirntumor diagnostiziert. Das war besonders übel, weil Rainer, der nur von seiner Musik und einem Instrumentenladen lebte, nicht krankenversichert war und die Rechnungen für die teure Theraphie nicht zahlen konnte. So rief sein Freund Robert Plant von Led Zeppelin einige Musiker zusammen, um das Album „The Inner Flame“ einzuspielen. Mit von der Partie waren u.a. Giant Sand, Jimmy Page, Emmylou Harris, Victoria Williams, Vic Chesnutt, PJ Harvey, Madeleine Peyroux und Jonathan Richman. Auf den meisten Stücken dieses Tribute-Albums ist auch Rainer selbst an der Gitarre zu hören. Der gesamte Erlös kam ihm zugute und die Therapie versprach baldige Besserung. Doch der Tumor kam wieder. Am 12. November 1997 musste der erst 46-jährige Rainer Ptacek die Welt verlassen.

Heute weiss kaum noch jemand, dass Rainer Ptacek einer der wichtigsten Bluesgitarristen war, der jemals in der DDR geboren wurde. Sein musikalisches Gesamtwerk erscheint auf kleinen Labels und wird von seiner Witwe verwaltet.