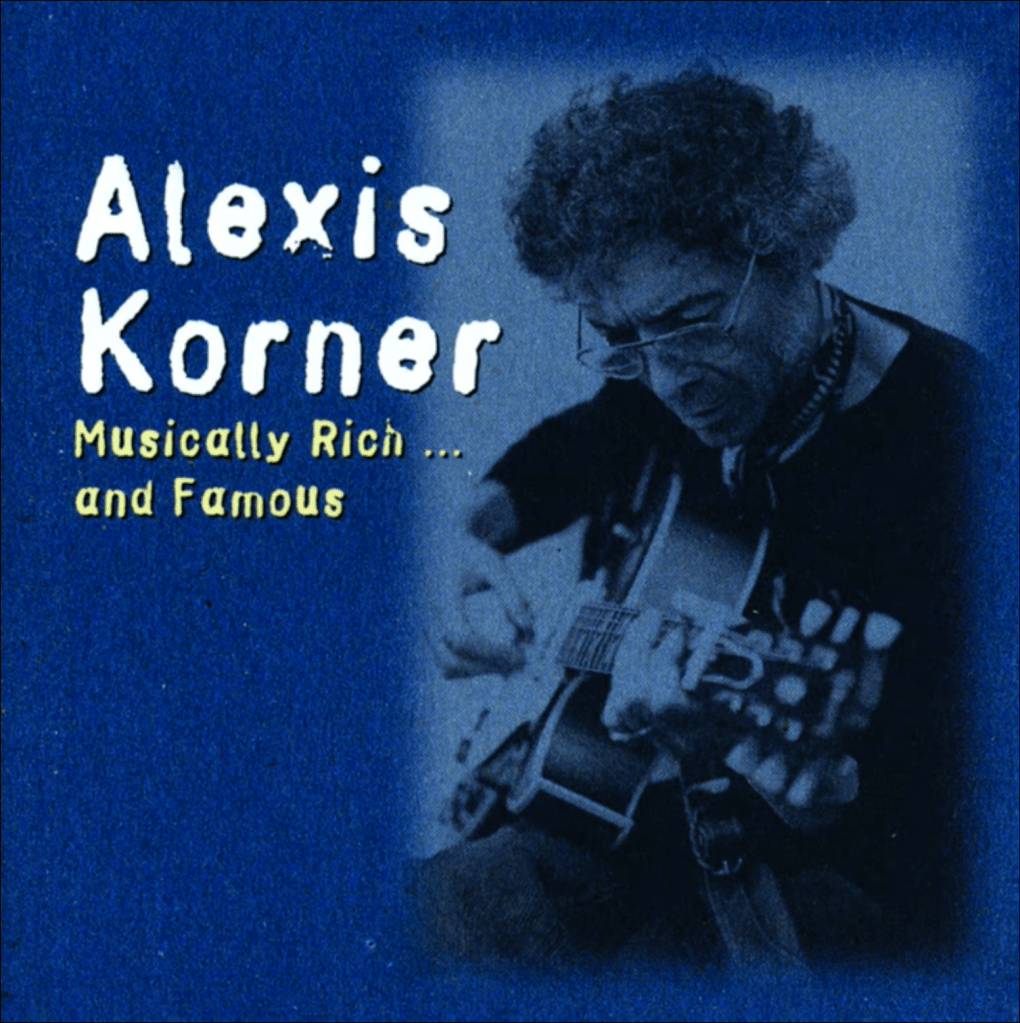

Alexis Korner, Musically Rich and Famous: Anthology 1967 – 1982, 1998

Produzent/ Alexis Korner, Jack Good, Mickie Most u.a.

Label/ Castle Music

Ohne ihn wäre sicherlich einiges anders verlaufen in der Londoner Blues-Szene. Alexis Korner sei zwar kein grossartiger Musiker gewesen, sagte Keith Richards, aber ein grosszügiger Mann und Talentförderer. Seine 1961 gegründete Blues Incorporated, ein loses Ensemble mit wechselnden Musikern und Gästen, war ein Durchlauferhitzer für spätere Stars der britischen Rock-Szene: Charlie Watts, Ginger Baker, Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards, Erich Clapton u.v.m.

Der Blues hatte den 1928 geborenen Korner in einem Londoner Luftschutzkeller erwischt, als er während eines deutschen Luftangriffs im Radio den Pianisten Jimmy Yancey hörte. Auch als DJ beim Soldatensender BFN und später als Gitarrist einer Jazzband liess ihn die in Europa noch recht unbekannte afroamerikanische Ur-Musik nicht los.

1955 gründete Korner mit Cyril Davis den London Blues and Barrelhouse Club, der bald vielen jungen Bluesfans eine Heimat bot. Während viele seiner Zöglinge eine Karriere machten, blieb Alexis Korner der Status des „Elder Stateman of British Blues“ vorbehalten. Sein grösster kommerzieller Erfolg waren einige Hit-Singles Anfang der Siebziger, darunter ein Cover von „Get Off My Cloud“. Auch in seinem zweiten Beruf als Journalist gab er meist den Erklärbär in Sachen Blues. Wirklich alt wurde der Elder Statesman aber nicht: Jahrelanges Kettenrauchen in den Blueskellern Englands forderte seinen Tribut – der Lungenkrebs riss Alexis Korner 55-jährig aus dem Leben.