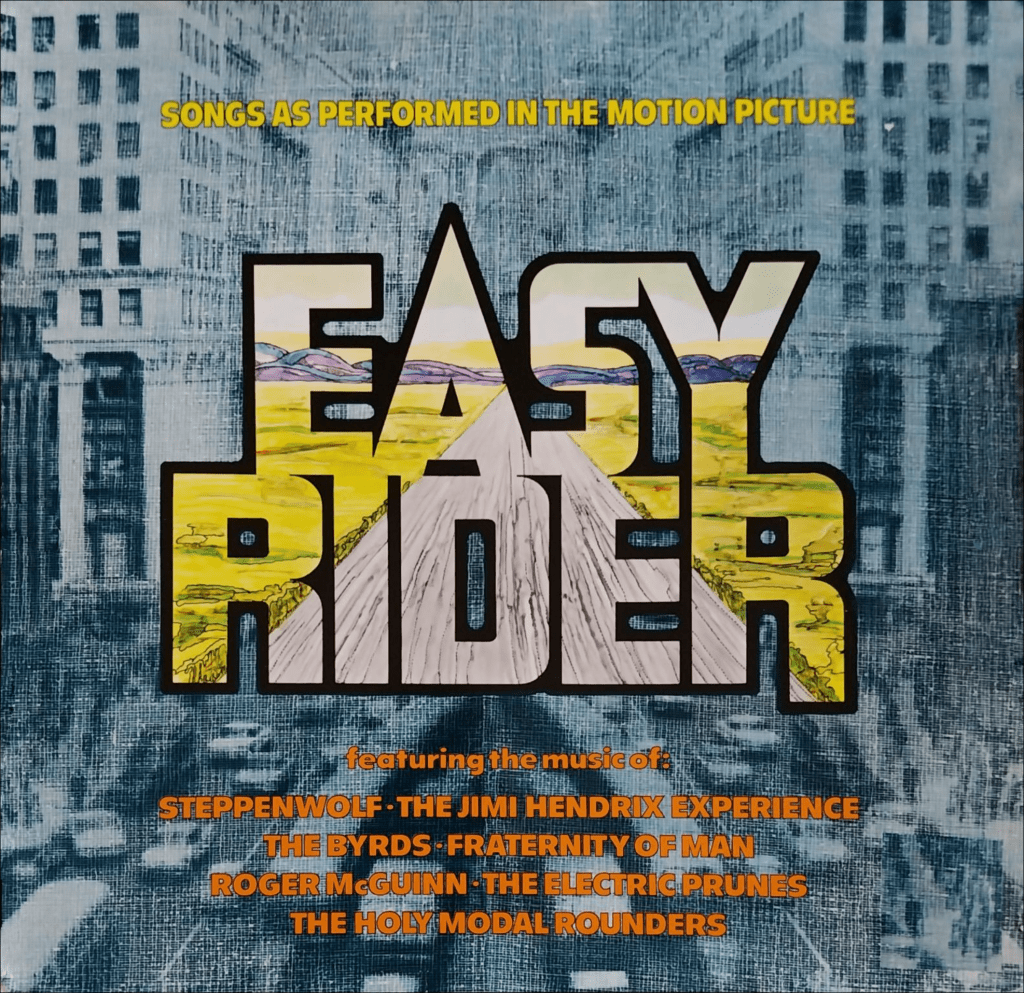

Easy Rider (Soundtrack), 1969

Produzent/ Verschiedene

Label/ Reprise

Der schöne Traum der Sixties von individueller Freiheit und Selbstverwirklichung – zu schön, um wahr zu sein. In „Easy Rider“ kosten Wyatt und Billy das Lebensgefühl der Hippie-und Rockergeneration in vollen Zügen aus; sie huren, saufen, kiffen, werfen LSD-Trips ein und tragen ihre Unabhängigkeit zur Schau, dann aber schlägt die Gesellschaft erbarmungslos zurück und stellt Law und Order wieder her. Der Film ist aber nicht nur desillusionierend. Es gibt ja noch Drogen – die allerdings auch nicht uneingeschränkt positiv dargestellt werden. Eine lange Sequenz in der Mitte zeigt durchaus beide Enden. Vorallem gibt es ein Leben in der Nachfolge von Thoreau, also im Einklang mit der Natur und möglichst fern von der Gesellschaft. Die Episode bei einer Hippie-Kommune, die sich für dieses einfache Leben entschieden hat, ist auch eine der schönste Szenen des Films.

Es ist spät am Nachmittag. Wyatt und Billy beobachten, wie einige Mitglieder der Kommune auf dem kargen Sandboden Saat ausstreuen. Billy schüttelt zweifelnd den Kopf: „Das schaffen die nie, das schaffen die nie.“ Die Sonne geht langsam unter, und Wyatts Gesicht verklärt sich zu einem Lächeln: „Wird schon, Billy. Wird schon.“ Und natürlich der Soundtrack: Jimi Hendrix, Steppenwolf, The Byrds, Roger McGuinn, The Band usw.