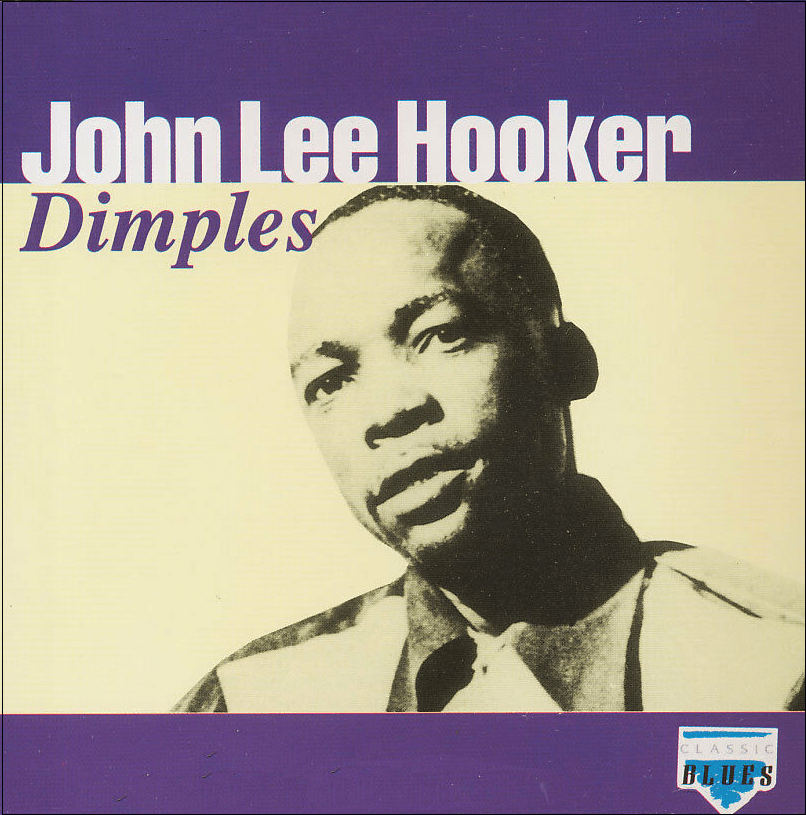

John Lee Hooker, Dimples, 1956

Text/Musik/ John Lee Hooker

Produzent/ Jeff Palo

Label/ Vee-Jay Records

Als John Lee Hooker im August 1955 das Vee-Jay Tonstudio in Chicago betrat, war er bereits ein angesehener Mann. Einige seiner Singles hatten sich gut verkauft, zwei waren auf Platz 1 der amerikanischen R&B-Charts gelandet. Doch an diesem Tag sollte seine Karriere eine Wendung nehmen. Der Vertrag, den er beim Vee-Jay-Label unterschrieb, hatte ihm für die erste Aufnahme-Session eine Begleitband ins Studio bestellt. Doch es gab da ein kleines Problem, das die engagierten Musiker nervös machte: John Lee Hooker hatte bis dahin noch nie mit einer Band gespielt. Dementsprechend ergaben sich während der ersten Aufnahmen gewisse Timing-Probleme. Hookers Rhythmusgefühl war ebenso einzigartig wie sein ganzer Stil. Er hackte auf seiner elektrischen Gitarre den Takt, Gitarrist Eddie Taylor, Bassist George Washington und Schlagzeuger Tom Whitehead versuchten, so gut es ging, zu folgen.

Im Verlauf des zweiten Aufnahmetermins waren sie bereits so weit, dass sie die rhythmischen Kaprizen von John Lee hervorsehen und antizipieren konnten. An diesem Tag wurde auch das Stück „Dimples“ eingespielt. Es dauert zwei Minuten und neun Sekunden und ist die Essenz eines perfekten Popsongs, mitsamt Hookline, treibendem, simplem Beat, einer Ohrwurmmelodie, in welcher eine Dame mit Grübchen um die Mundpartie angehimmelt wird. Und dann ist da diese Stimme von John Lee Hooker, wundersam zwischen Beseeltheit und Stoizismus oszillierend, eine Stimme, welche nicht nur die Blues- und Soul-, sondern die ganze Popgeschichte mitprägen sollte.