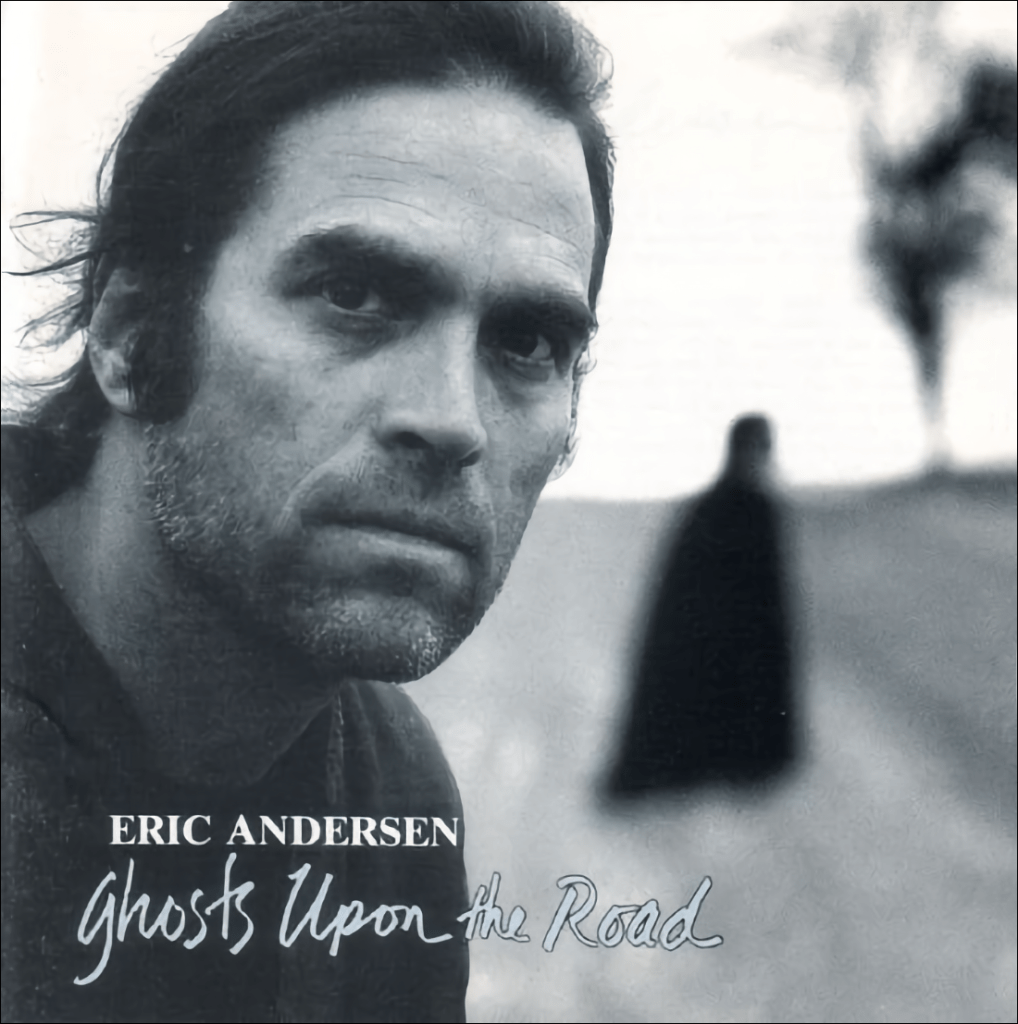

Eric Andersen, Ghosts Upon the Road, 1989

Produzent/ Steve Addabbo

Label/ Gold Castle Records

Wer seinerzeit der anglo-amerikanischen Folkmusik in der Ära vor CD und mp3 auf der Spur gewesen ist, der könnte Eric Andersen begegnet sein. Zum Beispiel mit „Violets of Dawn“ oder „Thirsty Boots“, dem Archetyp eines Songs von der Guthrie-Ochs und Paxton-Sorte. Die lange Geschichte vom Green-Village-Folk-Zirkel der 60er bis zu „Ghosts Upon The Road“ lässt sich auf dem Wikipedia-Artikel über Anderson nachlesen. Wem selbst für dieses Konzentrat die Zeit zu knapp ist, der möge sich halt den Titelsong anhören; der ist nämlich das musikalische und poetische Fazit der Angelegenheit vom Sänger selbst; dauert allerdings auch elf Minuten. Soviel Zeit hat heutzutage beklagenswerterweise kaum noch jemand, um sich mit derselben Sache zu befassen. Lohnen würde sich das. Gelang es doch selten genug einem Folk-Helden der 60er, sich mit Abstand drei Jahrzehnte später noch Gehör zu verschaffen.

„Ghosts Upon the Road“ ist eine bewegende Weitermach-Geschichte und einer der spärlichen Momente, wo moderne Produktionstechnik künstlerischer Authentizität kaum ein Haar zu krümmen vermag.