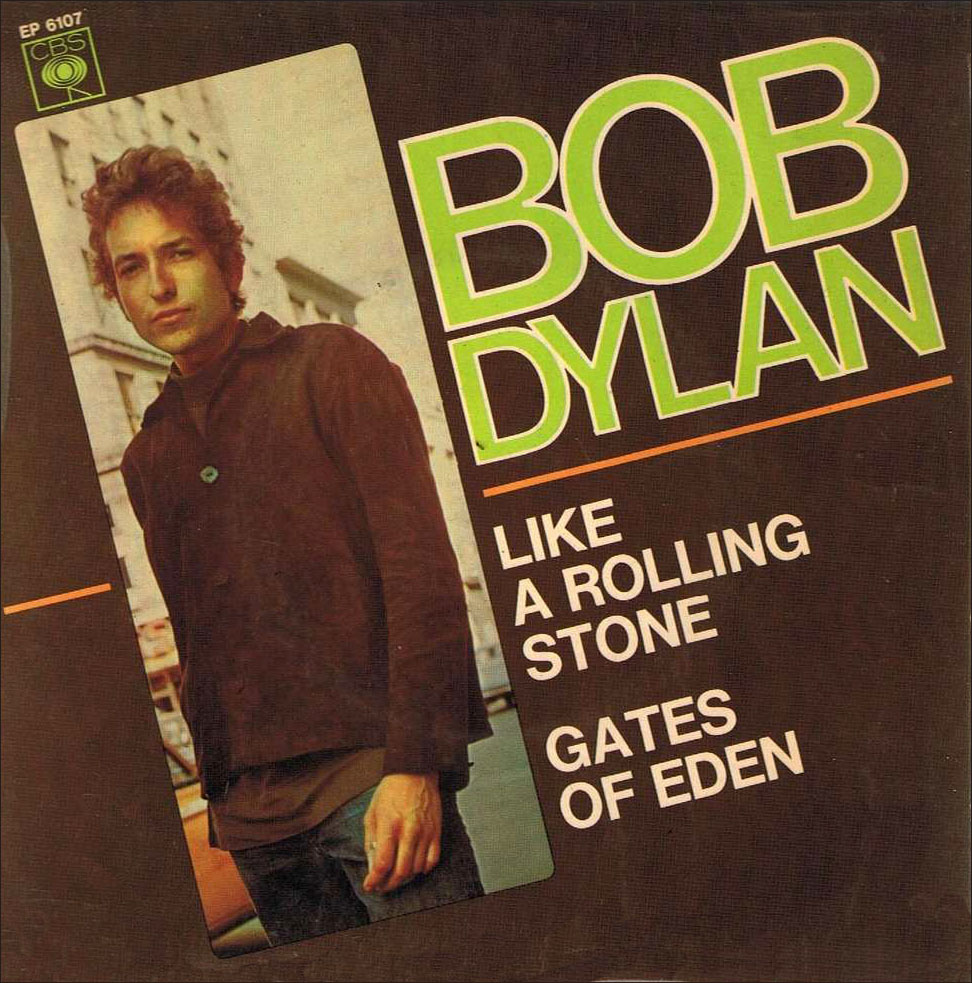

Bob Dylan, Masters of War, 1963

Text/Musik/ Bob Dylan

Produzent/ John Hammond

Label/ Columbia

Das ist wohl eines der bittersten Protestlieder, das ich kenne. Darin wird die Waffenindustrie für die Kriege verantwortlich gemacht. Der historische Hintergrund für den Song hat mit der Abschiedsrede von US-Präsident Dwight D. Eisenhower im Januar 1961 zu tun. Seine Präsidentschaft war vom Kalten Krieg und von massiver Aufrüstung auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs geprägt: 1957 bauten die Sowjets die erste Interkontinentalrakete, 1958 drohten sie, Westberlin der DDR einzuverleiben. Eisenhower warnte vor einem „militärisch-industriellen Komplex“. Er sah in den Verflechtungen der Rüstungsindustrie und der Politik eine Gefahr für die demokratischen Institutionen und fürchtete, dass ein so aufgerüstetes Land vorschnell bereit ist, Konflikte militärisch auszutragen, statt diplomatische Lösungen zu suchen.

Auch der Generationenkonflikt wird in dem Lied direkt angesprochen: Die kritische Jugend der 60er Jahre will sich nicht mehr länger als naiv abstempeln lassen, sondern beansprucht eine moralische Überlegenheit gegenüber der Generation ihrer Eltern und Grosseltern, deren Scheinheiligkeit angeprangert wird. Die Waffenhersteller werden das schlimmste aller Schicksale zu erwarten haben, nämlich, dass ihre Seelen in der Hölle landen. „And I hope that you die, and your death will come soon…“ , und der Sänger entwirft ein makabres Bild, wie er sich an ihrem Grab vergewissert, dass sie nicht wiederkehren.

„Masters of War“ zeigt, wie aktuell Bob Dylans Gedanken noch sind und es ist wichtig, sich dieser zu erinnern, damit man unsere Welt versteht in diesen Tagen. Es ist nicht ein Land, das Verderben bringt in die Welt, es ist ein korruptes und perverses System der Macht- und Geldgeilheit, vor allem aber der eiskalten Ignoranz und Menschenverachtung und es sind eigentlich nur ein paar gestörte Superreiche, die all das zu verantworten haben.