John Coltrane with Shadow Wilson, Thelonious Monk and Ahmed Abdul-Malik, The Five Spot, New York, 1957

John Coltrane with Shadow Wilson, Thelonious Monk and Ahmed Abdul-Malik, The Five Spot, New York, 1957

Randy Newman, Little Criminals, 1977

Produzent/ Lenny Waronker, Russ Titelman

Label/ Reprise

Randy Newman hatte mit „Short People“ ziemlich Schwierigkeiten bekommen, der Song durfte beim Erscheinen von den US-Radio-Stationen nicht gespielt werden. Wenn es nun simpel gegen kleinwüchsige Menschen ginge, wäre das auch eine vernünftige Entscheidung; aber so schlicht wird man Randy Newman wohl nicht interpretieren dürfen. Wenn in seinem Song Zeilen vorkommen wie „They walk around / Tellin‘ great big lies…“ liegt die Interpretation nahe, dass er sich allgemein kritisch mit dem sogenannten „Kleinbürger“ auseinandersetzten will, dem Spiesser. Ausserdem heisst es im Text „Short people are just the same / As you and I /(A fool such as I) / All men are brothers / Until the day they die / (It’s a wonderful world)“ – der Song bemüht sich also um Empathie, vielleicht ist auch Selbstkritik mit dabei.

„Short People“ ist bereits ein starker Opener für „Little Criminals“, aber auch die übrigen Titel sind beeindruckend. „Sigmund Freud’s Impersonation Of Albert Einstein In America“ und das brillante „Baltimore“ sind zeitlos schöner Pop. Randy Newmans Melodien schleichen sich ganz unaufdringlich ins Ohr, teilweise sogar richtig zuckersüss („I’ve always been crazy bout irish girls“), aber wenn man dann anfängt, auf die Texte zu achten, ist es so, als ob man einen mit dem Hammer verpasst bekommt. Sarkasmus pur, Ironie, böse Kritik. („We’re Rednecks“) Am Fiesesten und überhaupt schön ist „In Germany Before The War“ „In Germany before the war/ there was a man who owned a store/in nineteen hundred thirty four in Düsseldorf“. Angeblich soll der Kindermörder Fritz Haarmann hier Pate gestanden haben…

Musikalisch waren die damals auf dem Höhepunkt ihres Erfolges schwebenden Eagles massgeblich an dem Album beteiligt. Auf einigen Songs spielt der Deutsche Klaus Voormann den Bass; jener Voormann, der das Cover für das Beatles-Album „Revolver“ gezeichnet hat und sich dann Anfang der achtziger Jahre um die kurze Weltkarriere von Trio („Da Da Da“) verdient machte.

The Doors, Alabama Song (Whisky Bar), 1967

Text/Musik/ Bertolt Brecht, Kurt Weill

Produzent/ Paul A. Rothschild

Label/ Elektra

Das Stück „Alabama Song (Whisky Bar)“ fällt durch seinen beschwingten, marschartigen Rhythmus, der Zirkus und Rummelplatz evoziert, scheinbar aus dem Raster des ersten Doors Albums. Es ist ein Coversong, dessen Text von Bertolt Brecht stammt (1927 auf Englisch in seiner Sammlung „Hauspostille“ veröffentlicht), zu dem Kurt Weill die Musik beisteuerte. Daraus wurde zunächst das Songspiel „Mahagonny“ (1927), schliesslich die gemeinsame Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ (1930). Die Doors verwenden die ersten zwei von drei Strophen der „Mahagonny“- Fassung und modifizieren sie geringfügig, aber folgenreich: „Show me the way/ To the next little girl“, heisst es bei den Doors anstelle des „pretty boy“ aus der Opernfassung, in der Prostituierte von ihrer Hoffnung auf existenzsichernde Kundschaft singen, ohne deren Dollars sie zugrunde gehen müssen.

Der freie Umgang mit fremdem Song- und Textmaterial hat im „Alabama Song“ bei den Doors eindeutig den Akt einer Entpolitisierung. Durch den Wechsel von mehreren weiblichen Stimmen zu einer einzigen männlichen, die sich weniger um ihr wirtschaftliches als um ihr privates sexuelles Wohlergehen sorgt, geht die kapitalismuskritische Perspektive Brechts vollständig verloren. Im Vergleich mit früheren Aufnahmen des Stücks wird diese Abweichung umso deutlicher. Von der nostalgischen bis resignativen Stimmung, wie sie zum Beispiel Lotte Lenyas Interpretation bestimmt, ist bei den Doors nichts zu spüren. Zu den Zirkus- und Rummelplatzrhythmen gebärdet sich Morrison lüstern und erlebnishungrig, die von Brecht ins Visier genommene Vergnügungsindustrie erfährt hier eine ungebrochen-affirmative Darstellung. Die Band schmückt sich nur noch oberflächlich mit dem Chic der Weimarer Bohéme, und auch die deutsche Phantasie von den USA als Inbegriff kapitalistischer Ausbeutung verliert sich.

Howlin‘ Wolf (Chester Arthur Burnett) at the Newport Folk Festival, 1966

Dizzy & Mingus, 1971

Lou Reed and Nico

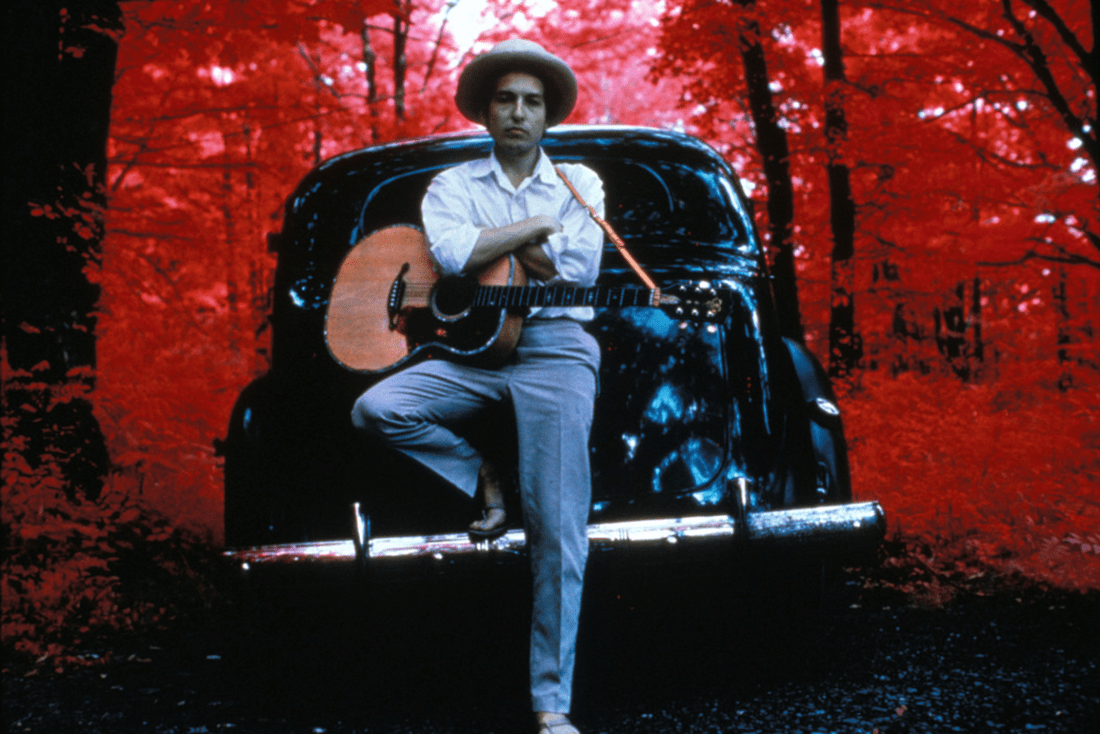

Bob Dylan, outside his Byrdcliffe Home, infrared color film, Woodstock, 1968

Otis Rush, The Classic Cobra Recordings 1956 – 1958

Produzent/ Cobra Records

Label/ Flyright Records

Otis Rush mit seiner feurigen, aber dennoch spärlichen Gitarre und seinem emotionsgeladenen Gesang war über Jahrzehnte eine stete Grösse im Blues. Im Studio des Kleinlabels Cobra Records, dessen Chef eigentlich einen Fernsehreparaturladen nebst Plattenabteilung betrieb, rockte er von 1956 bis 1958 Klassiker um Klassiker in die Mikrofone: „I Can’t Quit You, Baby“, „Groaning The Blues“, „Double Trouble“. Jeder ernsthafte E-Gitarrist der vergangenen Jahrzehnte hat in der Folge Songs von Otis Rush gecovert, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, Duane Allman – die Liste ist endlos. Dass Rush bei einem etwas grösseren Publikum viel unbekannter blieb als B. B. King oder Buddy Guy, hat mit vielem zu tun, mit Pech, Krankheit und den Brutalitäten eines gnadenlosen Musikmarktes.

Als Cobra Records 1959 bankrott gingen, war Otis Rush auch seinen Vertrag los. 1960 nahm Chess Records Rush unter Vertrag, aber in den zwei Jahren, die er dort spielte, wurde nur eine Single veröffentlicht, sein klagendes „So Many Roads, So Many Trains“. Dasselbe geschah danach bei Duke Records, wo er von 1962 bis 1965 unter Vertrag stand. Sein Output: die einzelne Single „Homework“.

Der Linkshänder Rush lebte deshalb vorallem von und für seine Live-Auftritte. Er war stets ein fesselnder Performer, dessen Stimme mir persönlich nicht so sehr zusagte, aber sein emotionaler Gesang ging dennoch direkt unter die Haut. Wie auch sein Gitarrenspiel, das von grosser Transparenz geprägt war. Seine Soli sind in typischer West-Side-Manier emotionsgeladene Tonfolgen, die weniger durch Geschwindigkeit beeindrucken als durch Intensität und Präzision. Er war stilprägend für die West Side Szene des Chicagoer Blues, wo junge Männer wie Buddy Guy, Luther Allison, Junior Wells, Earl Hooker oder Magic Sam ihren Sound auslebten, und sich von den eher altbackenen South Side Bluesmen wie Muddy Waters oder Howlin’ Wolf abhoben.

Seasick Steve, Sonic Soul Surfer, 2015

Produzent/ Seasick Steve

Label/ Caroline International

Seinen Namen verdankt er seiner Neigung zur Seekrankheit. Trotzdem blieb er auf Kurs – ein Leben lang. Er musste über 60 Jahre alt werden und dem Tod nur knapp entrinnen, dann erst kam der Erfolg.

Einigen Quellen zu Folge wurde Seasick Steve 1941 als Steve Wold in Oakland (Kalifornien) geboren. Er selbst gibt an, sein genaues Alter nicht zu kennen. Fest steht, dass er früh auszog, um den Misshandlungen seines Stiefvaters zu entkommen. Von nun an führte er das Leben eines klassischen amerikanischen Hobos. Er schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch, verdiente sich zwischendurch etwas Geld als Strassenmusiker und reiste als blinder Passagier auf Güterzügen durchs Land.

In den 60ern begann er mit befreundeten Musikern wie Janis Joplin oder Joni Mitchell zu touren und arbeitete als Session-, Studiomusiker und Tontechniker. Seinen Durchbruch erlebte er 2006, als er in Jools Holland’s BBC Neujahrsshow gleich drei Stücke aufführen durfte. Er spielte auf einer dreisaitigen Gitarre, begleitet von seiner „Mississippi Drum Machine“, einer Kiste, auf der er mit dem Fuss den Takt klopfte.

Von da an ist Seasick Steve ein gefragter Festivalmusiker. 2008 erreicht sein Debut „Dog House Music“ Platz 2 der britischen Independent Charts. Nach „Hubcap Music“ aus dem Jahr 2013, das keineswegs schlecht ist, aber zu den älteren Alben etwas abfällt, weil irgendwie zu pompös produziert, hat Seasick mit „Sonic Soul Surfer“ in den eigenen vier Wänden ein kleines Meisterwerk zusammengeschustert. Gute Mischung aus ruhigen und rauheren Songs, die einem alle beim zweiten Hören schon sehr vertraut vorkommen und zwar im positiven Sinne. Seine Musik ist ein erfrischend roher Mix aus Blues, Folk, Country und Rockabilly. Seine Texte handeln vom Leben als Landstreicher – von den Geschichten, die er erlebt hat. Und die erzählt der zufrieden wirkende bärtige Mann mit so viel Charme, dass es schwer fällt, sich ihm zu verschliessen.

Big Mama Thornton, Hound Dog, 1953

Text/Musik/ Jerry Leiber, Mike Stoller

Produzent/ Johnny Otis

Label/ Peacock

Big Mama Thornton starb 1984 im Alter von 57 Jahren an Herz- und Leberversagen. Die Ursache dafür wahrscheinlich jahrelanger Alkoholmissbrauch, der die einst 350 Pfund schwere „Big Mama“ Thornton auf 95 Pfund hatte abmagern lassen. Ein unrühmliches Ende für eine so einflussreiche Rock’n’Roll-Pionierin. Thornton hatte seit den 40er Jahren in verschiedenen Rhythm&Blues-Bands gesungen, Mundharmonika und Schlagzeug gespielt. Sie war mit Muddy Waters, B.B. King und Eddie „Cleanhead“ Vinson aufgetreten und hatte „Ball and Chain“ komponiert, das in den 60er Jahren von Janis Joplin neu eingespielt wurde. Ausserdem hatte sie eine der erfolgreichsten Platten in der Geschichte des Rock’n’Roll aufgenommen: „Hound Dog“.

„Hound Dog“ war Big Mamas einziger grosser Hit, einzig für sie von dem Songschreiber-/Produzenten-Team Jerry Leiber und Mike Stoller geschrieben. Der Song erreichte Platz 1 der Rhythm&Blues-Charts. Obwohl die R&B-Charts angeblich den Musikgeschmack des schwarzen Publikums widerspiegelten, zog der R&B zunehmend auch das weisse Publikum an. Zweifellos wurde „Hound Dog“ bei den weissen R&B-Fans nicht zuletzt deshalb so populär, weil der Titel sieben Wochen an der Spitze der R&B-Charts stand. Doch Thorntons Erfolg mit „Hound Dog“ sollte 1956 von Elvis Presleys Cover-Version in den Schatten gestellt werden.

Es war ein vertrautes Schema, dass die Karriere von vielen schwarzen Künstler zerstörte. Nachdem sich die weissen Musiker immer weiter von den schwarzen Wurzeln des R&B entfernt hatten und ihn schliesslich Rock’n’Roll tauften, trug die Arbeit der Urheber dieses Sounds bald kaum noch Früchte. Big Mama war eine derjenigen, die in dieser Übergangsphase untergingen. Als ihr Ruhm verblasst war, warf ihre Plattenfirma sie 1957 hinaus. Obwohl sie für den Rest ihres Lebens tourte und Platten aufnahm, wiederholte sich nie mehr der Erfolg von „Hound Dog“. Noch dazu zahlte sich ihr grösster Hit nicht einmal finanziell aus – Thornton sagte später, sie habe nur einen einzigen Scheck über 500 Dollar erhalten, obwohl von „Hound Dog“ insgesamt mehr als zwei Millionen Platten verkauft wurden.