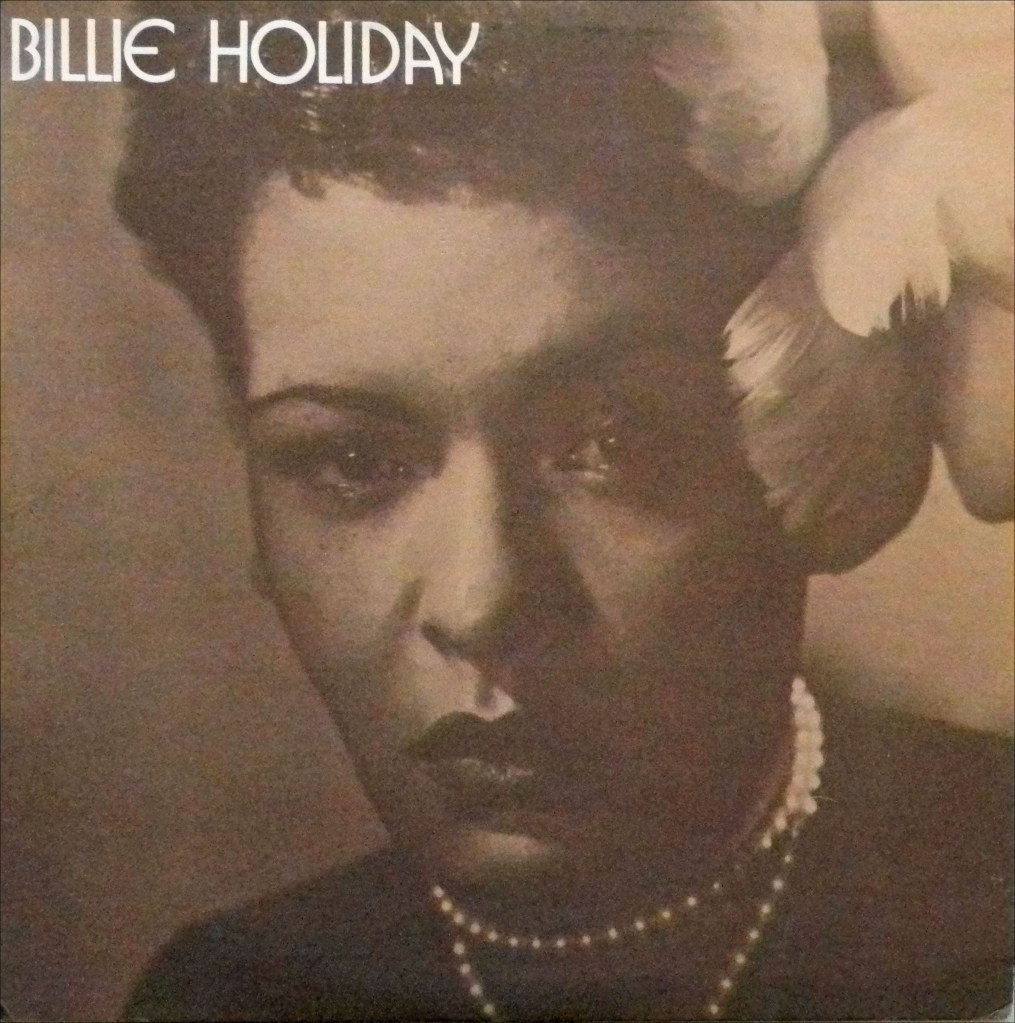

Billie Holiday, The Lady Lives, 1999

Produzent/ ESP Disk

Label/ ESP Disk

Dieses Album enthält Rundfunkaufnahmen von Billie Holiday aus den Jahren 1949 bis 1952. In den Linernotes erfährt man, dass die sterbenskranke Sängerin noch wenige Tage vor ihrem Tod im Hospitalbett offiziell unter Arrest gestellt wurde, nachdem ihre Aufnahme zuvor von einem anderen Krankenhaus überhaupt verweigert worden war. Die hier veröffentlichten Rundfunkmitschnitte von Live-Auftritten Billie Holiday’s sind beinahe mehr geeignet, das Phänomen „Lady Day“ zu dokumentieren, als es ihre Autobiografie, ihre grossartigen Aufnahmen und die grossenteils erschreckenden späten Platten sind. Die Sängerin wird plötzlich greifbar, wenn man ihre Antwort auf das banal-arrogante Gewäsch der US-Night-Club-Conferenciers, etwa dem New Yorker „Apollo“ oder dem Bostoner „Storyville“ hört, das den Stücken jeweils vorangeht.

Erstaunlich ist auch der hörbare Wandel der Sängerin in den vorliegenden Aufnahmen. Am intensivsten sind die Titel „My Man“ und „Tenderly“. Das Album kann man nicht zum blossen Vergnügen anhören, aber man sollte es jedem, der heute Showbiz betreibt, einflössen.