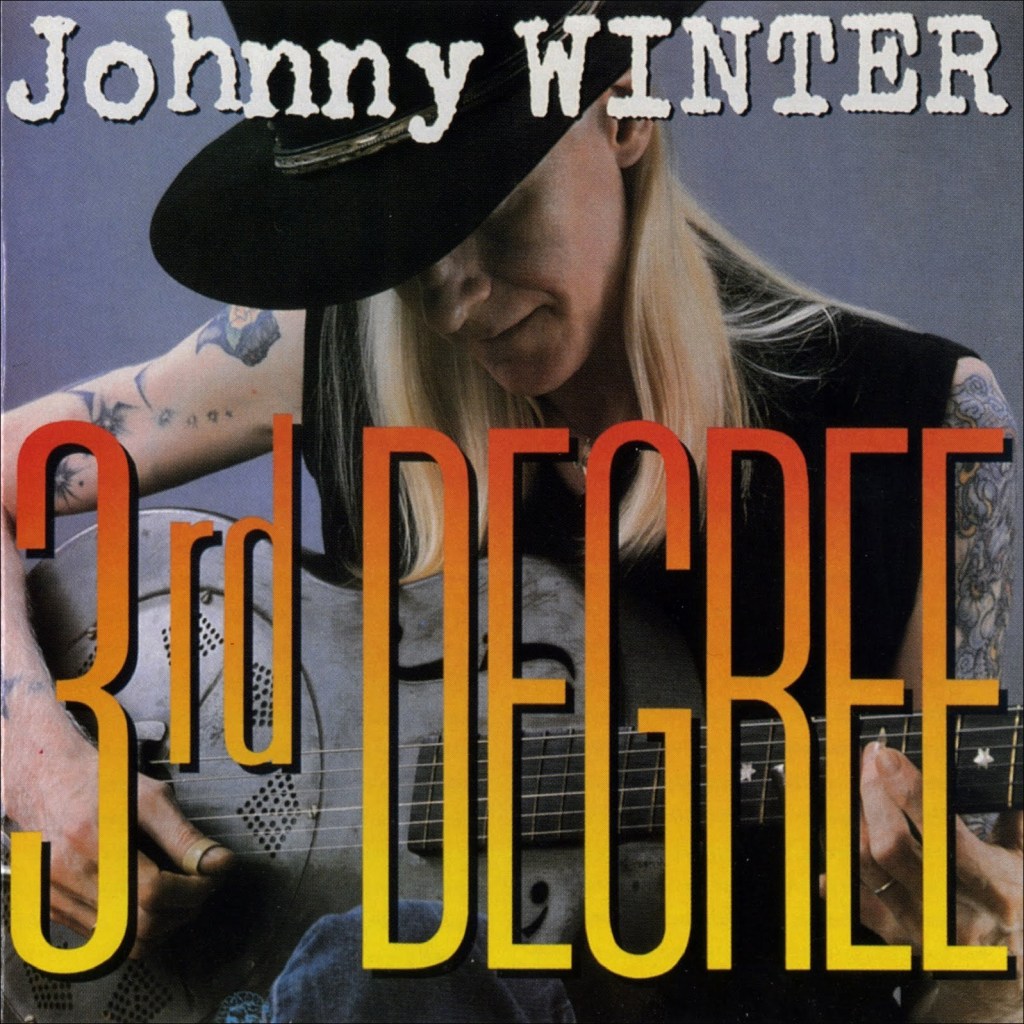

Johnny Winter, 3rd Degree, 1986

Produzent/ Johnny Winter, Dick Shurman

Label/ Alligator Records

„I really like this record. It’s got a lot of different kinds of blues on it, more variety“, schrieb Johnny Winter über dieses Album in den Linernotes, und so rührend, solide und einfach ist auch das was auf „3rd Degree“ drauf ist: Es ist ein ruhiges, tausendfach abgehangenes sattes Werk von Johnny Winters Slidegitarre (und wie er vermerkt, hat er selbst damit erst einmal einen Monat üben müssen), begleitet von ebenfalls soliden tausendfach abgehangenen Musikern vom Feinsten (wechselweise am Piano: Ken Saydek und Dr. John, Bass: Johnny B. Gayden oder Tommy Shannon, Drums: Casey Jones oder Uncle „Red“ Turner), Leute also, die wie Johnny W. sagt, ALLES spielen können, was den Blues angeht und ausserdem alte Kumpels sind.

„3rd Degree“ ist nicht besonders spektakulär; das Album dreht sich nur angenehm von „Mojo Boogie“ zu „Tin Pan Alley“ von „I’m Good“ über „Shake Your Money Maker“ zu „Broke And Lonesome“ und ist so gemütlich und aufregend wie ein paar Wollsocken im Winter. Einmal angezogen, kommt man nicht wieder raus.